失われた20年 日本人の給与を振り返る

失われた20年とか言われているが、給与の関してはまさにその言葉がピッタリする。ここで統計データを分析しながら、改めて過去30年間を検証してみる。

ピークだった平成9年の年収は467万円だったが、令和2年には433万円になり、34万円下がった。

社会保険料は、平成9年の年収(467万円)に対して48万円課されていたが、令和2年の年収(433万円)に対して60万円も課された。社会保険料は平成15年から賞与にも課されることになり、その保険料負担がズシリと重たくなった。

そのせいで社会保険料のみを控除した手取りは、平成9年に419万円だったが、令和2年には373万円になって、45万円も落ちた。

しかも消費税率は、平成9年当時に5%だったが、令和元年には10%になっているのだ。これでは庶民の暮らしは、貧する一方だ。

使用した主なデータは、国税庁の民間給与実態統計調査である。これは年末調整の結果なので、筆者が最も信頼しているデータだ。公務員を除く民間勤労者の全員が対象になっている。執筆している令和3年10月時点では最新データが令和2年分なので、それと平成2年とを比較した(詳細なデータは11月に公表)。

【用語解説】

「平均年収」とは、月次の給与および年収の合計値。非課税通勤手当が除外されている。

「正規・非正規」とは、正社員と非正社員という意味。

「平均年収」は、正規と非正規を合わせた数字で出されていた。また、平成24年から正規のみの平均年収も公開された。

平均年収は平成9年から落ち込み始め平成24年から反転した

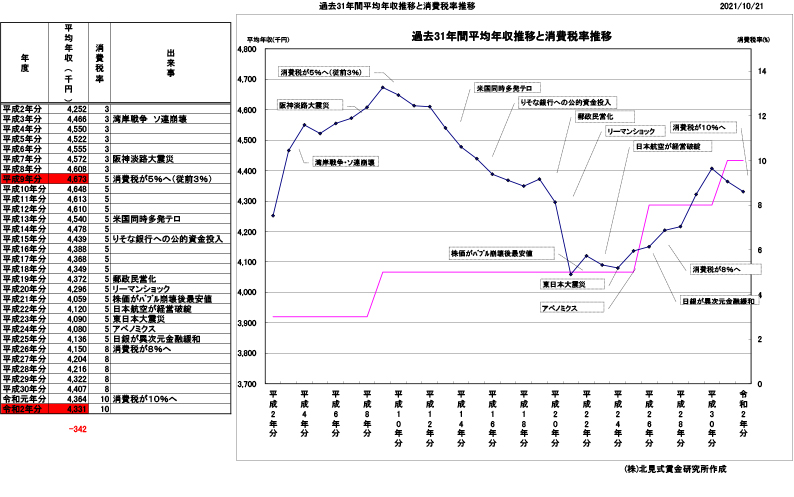

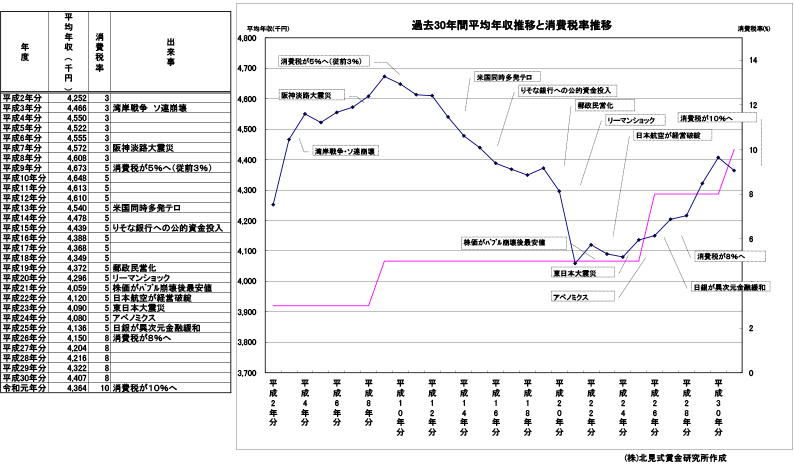

グラフ①をご覧いただきたい。(画像クリックで拡大されます)

平均年収(正規・非正規含む)は、バブル景気に沸いていた平成の始め頃に上がり、平成9年には467万3千円になり、そこがピークだった。

だが、平成9年で頭打ちになり、そこから転げ落ちるように下降線を辿った。底は平成21年で405万9千円で、平成9年と比較すると61万4千円下がっている。平成20年がリーマンショックがあったので、その影響だと思われる。

どん底を味わったのは平成21・22・23・24年あたりだ。この頃は東日本大震災が発生したり、景気が低迷し、平均年収は”どん底横ばい”だった。

例のアベノミクスが始まったのは平成24年からだったが、そこから平均年収は反転した。

しかしながら、平成9年と令和元年とを比較すると30万9千円減であり、長期低迷に変わりない。

手取り年収はギョッとするほどガタ落ち

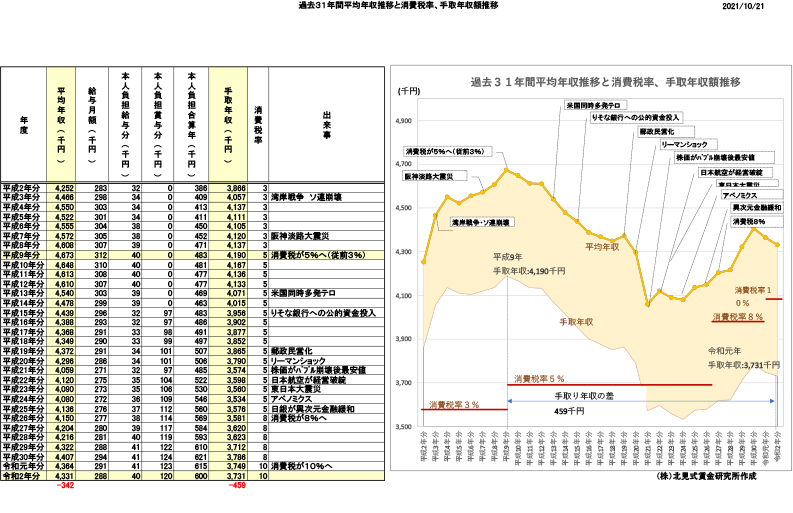

グラフ②をご覧いただきたい。(画像クリックで拡大されます)

日本人の年収を”手取り”という観点で見ると、さらに状況は悪化している。社会保険料のみを控除した”手取り年収”を見てみよう。

年収がピークだった平成9年の年収は467万円だった。その時の社会保険料は48万円だったので、手取りは419万円だった。

令和元年の年収は436万円だったので、比較すると30万円下がっている。一方、社会保険料は61万円なので、手取りは374万円だった。

社会保険料は平成15年から賞与にも課されることになり、その保険料負担がズシリと重たくなった。

手取りと手取りを比較すると44万円も落ちたのだ。

しかも消費税率は、平成9年当時に5%だったが、令和元年には10%になっているのだ。

庶民の暮らしは、貧する一方だ。

アベノミクスで正規の人数も平均年収も上昇

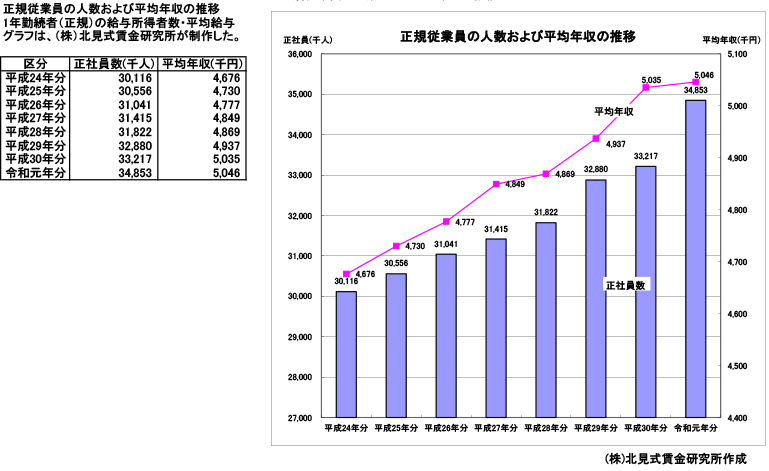

グラフ③をご覧いただきたい。(画像クリックで拡大されます)

平成24年はアベノミクスが始まった年である。その年の正規は3011万6千人だった。この人数は年を追うごとに増え続け、令和元年には3485万3千人となり、473万7千人増えた。

このようにアベノミクスは雇用拡大をもたらしたが、反面、深刻な求人難ももたらし、中小企業を苦しめた。

正規の平均年収は、平成24年に467万6千円だったが、令和元年には504万6千円となり、37万円増えた。

このデータを見る限り、アベノミクスは一定の成果があったと判断できそうだ。

広がる企業規模間の格差

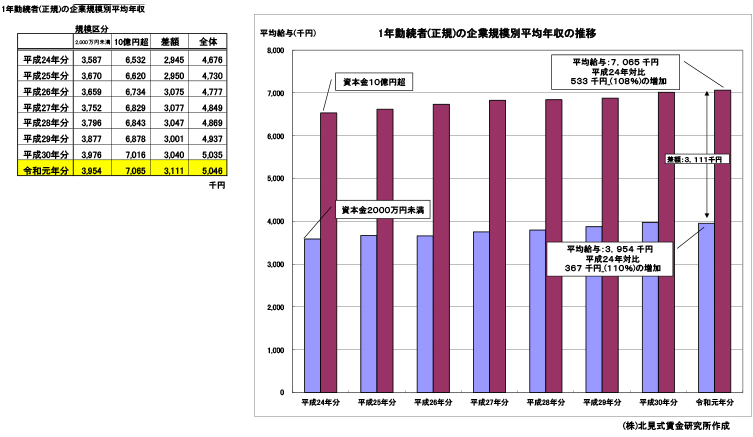

グラフ④をご覧いただきたい。(画像クリックで拡大されます)

中小企業(資本金2000万円未満)と大手企業(資本金10億円以上)の正規の平均年収を比較した。

平成24年では、中小が358万7千円で、大手が653万2千円で、差額は294万5千円だった。令和元年には、中小が395万4千円で、大手が706万5千円となり、差額は311万1千円で、格差が拡大している。

令和元年では、中小の年収は大手の0.56%でしかない。

アベノミクスの恩恵は、下にはあまり行き渡らなかったと思える。

消費税犯人説? 何が原因だったのか?

グラフ①をご覧いただきたい。(画像クリックで拡大されます)

それでは、日本人の給与がなぜ長期低迷に陥ったのか、その原因を探りたい。筆者がまず頭に浮かぶのは消費税だ。

令和2年の消費税率は3%だったが、平成9年には5%に引き上げた。その途端、平均年収は頭打ちとなり、下降線を辿った。平成9年以降の平均年収は転げ落ちるように下がった。

平成26年には、8%になった。

令和元年には、10%になった。その年の平均年収(非正規含む)は前年比4万3千円減となった。

このように消費税率と平均年収は密接な相関関係がありそうだ。

中国犯人説? 何が原因だったのか?

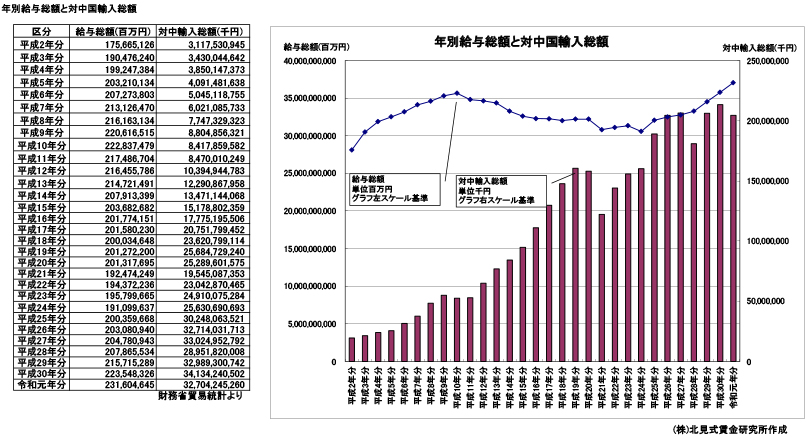

グラフ⑤をご覧いただきたい。(画像クリックで拡大されます)

筆者が思い浮かべるのは、中国である。工場が中国に移転して、日本人の雇用が奪われたとする見方である。

そこで日本人の給与総額(非正規含む)と対中貿易とを比較してみた。

中国からの輸入額は平成2年に3兆1千億円だったが、令和元年には32兆7千億円になり、実に10.5倍になった。特に平成11年から急増し、平成19年と比較すると17兆2千億円増えた。

一方、日本人の給与総額(非正規含む)は、その間反比例するかのように減った。平成11年の給与総額は217億4千億円だったが、平成19年には201億2千万円になり、16億2千万円減った。

「中国に富を吸い取られて、日本は貧乏になった」という指摘は、あながち否定できることではない。

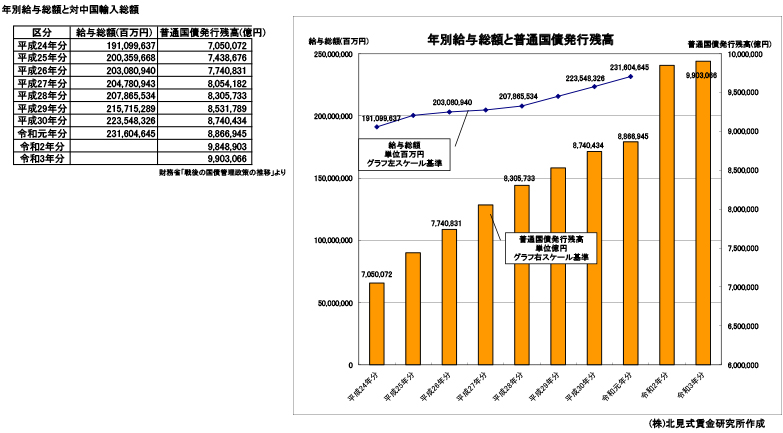

どうする国債?

グラフ⑥をご覧いただきたい。(画像クリックで拡大されます)

アベノミクスによって、日本の給与は多少はマシになった。

しかし、副作用もある。景気刺激策として積極財政を行ったおかげで、国債が膨れ上がってしまった。普通国債の発行残高は、平成24年に705兆円だったが、令和3年には990兆円になった。

財政再建はなおざりにされ、メドも付かない。

債務の返済は、我々の次の世代に重くのしかかかる。

令和2年の給与はどうなったか?

新型コロナ感染症に襲われた令和2年の給与はどうなったのか? 国税庁の民間給与の調査は、基本的なデータが令和3年9月下旬に発表される。詳細な統計表は11月下旬になる。調査の結果が待たれるところだ。

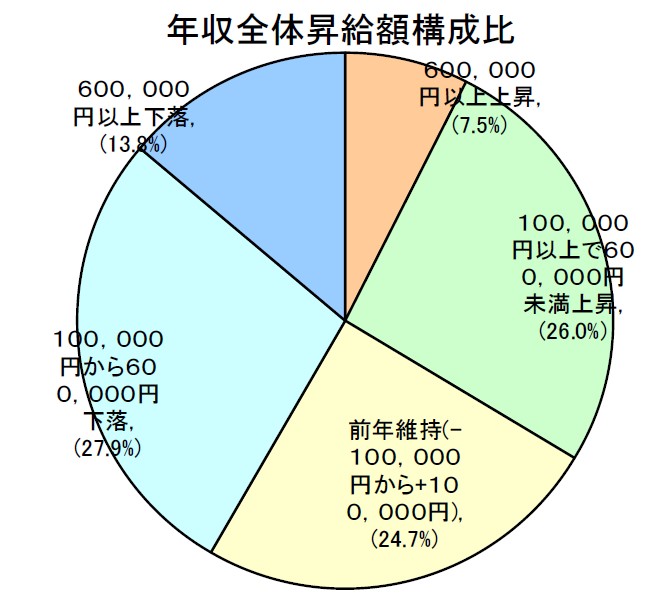

北見式賃金研究所の調査では4割の人が年収減

北見式賃金研究所は、顧客の従業員の賃金明細を集めて、令和2年の給与を調査した。愛知県に本社がある中小企業(300人以下)で、188社あり、1万3千892人のデータである。業種的には製造業や卸売業が多く、コロナに直撃された会社はごく少数である。

年収は、前年比で60万円以上減が13.8%、10万円以上60万円未満の減が27.9%あり、足すと41.7%もの人の年収が落ち込んだ。

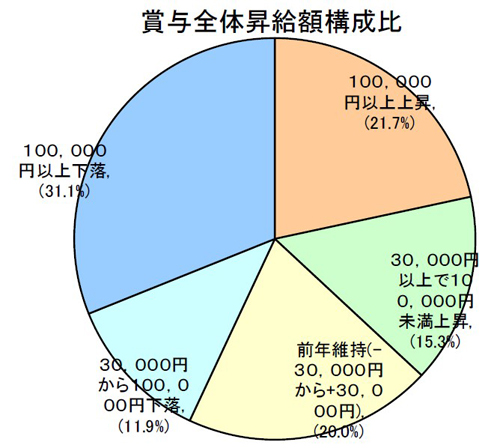

年間の賞与額は、前年比で10万円以上下落が31.1%に及んでいる。

年間の賞与額は、前年比で10万円以上下落が31.1%に及んでいる。

文責:北見昌朗 令和3年9月5日