賃金表の作り方

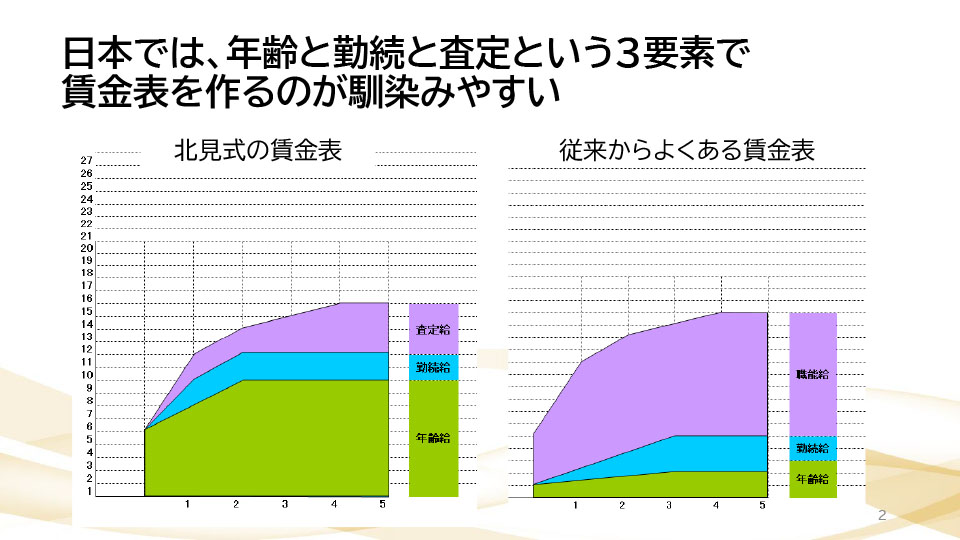

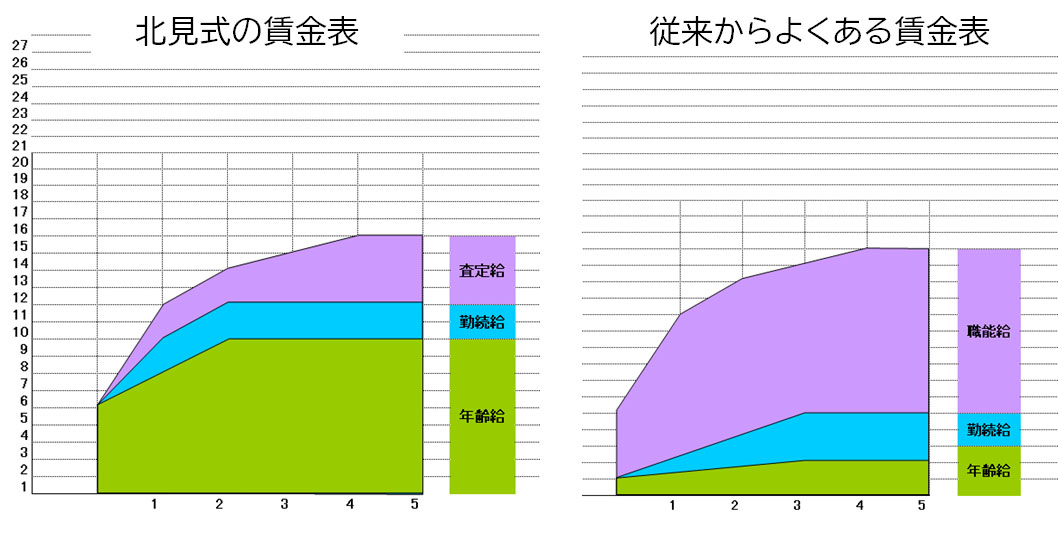

日本では、年齢と勤続と査定という3要素で

賃金表を作るのが馴染みやすい

賃金表(基本給表)を作る5つの秘訣

- 初任給は、応募者が集まりやすい金額と内訳にしよう。

- 日本では、年齢と勤続と査定という3要素で賃金表を作るのが馴染みやすい。

年齢給(年齢を無視した賃金などありえないから)

勤続給(勤務年数を無視した賃金などありえないから)

査定給(やっても、やらなくても同じ賃金などありえないから) - 役所のような細かい昇給ルール(A5号俸・B4号俸・C号俸アップ)を作らない方が良い。オーナーの裁量がなくなる。

- 職種別に賃金表を整備するのが良い。

(例:総合職・一般職)

(例:大卒理系 技術職は技術者加算を) - 60歳以降の賃金カーブも職位別に設定しよう。

北見式賃金表の概要

- 年齢給(総合職の場合、35歳まで上がる)

- 勤続給(総合職の場合、10年間まで上がる)

- 査定給(35歳以降は、仕事のレベルが上がれば昇給がある)

賃金表を作るメリットとは

- 社内の賃金のバランス(先輩と後輩)を取りやすい。

- 自社の賃金水準をヨソと比較しやすくなる。

- 昇給の検討がやりやすくなる。

セミナーはこちら